Motivación. ¿Por qué elegimos estudiar? Una radiografía de las motivaciones según la Pirámide de Maslow

Una encuesta revela que la mayoría de quienes inician una carrera superior lo hacen por necesidad laboral antes que por vocación. ¿Qué dice esto sobre nuestras prioridades y cómo se relaciona con la pirámide de necesidades humanas?

Misiones. En un contexto social y económico desafiante como el actual, estudiar una carrera de nivel superior no es solo una elección académica: es un acto de proyección personal, una herramienta de movilidad social y, en muchos casos, una necesidad vital.

Una investigación reciente del área de Recursos Humanos de Fundación Huellas Misioneras profundizó en las motivaciones que impulsan el inicio de estudios superiores. Al analizar los motivos para emprender estudios terciarios o universitarios a través del marco de la Pirámide de Maslow, se revela una comprensión profunda de las prioridades y aspiraciones de individuos que buscan el conocimiento como herramienta de transformación personal.

¿Qué es la Pirámide de Maslow y por qué nos ayuda a entender por qué estudiamos?

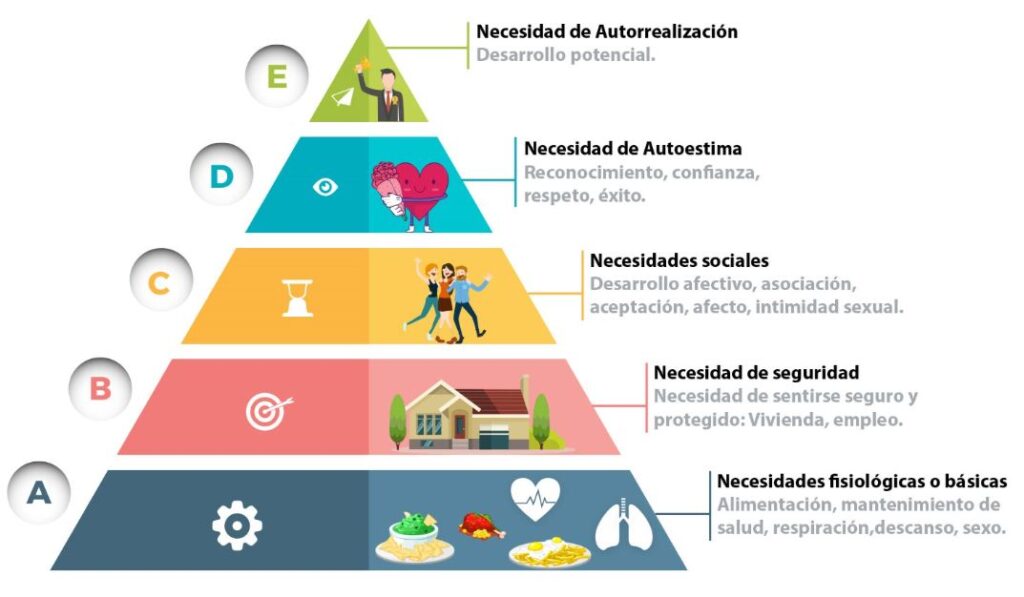

La Pirámide de Maslow, formulada por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow en 1943, es una de las teorías más conocidas en el campo de la psicología humanista. Su propuesta sostiene que los seres humanos están motivados por una serie de necesidades jerárquicas, que deben ser satisfechas de forma progresiva. Maslow organizó estas necesidades en una estructura piramidal con cinco niveles, desde los más básicos hasta los más complejos.

En la base de la pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas: alimentación, sueño, salud, refugio. Luego vienen las necesidades de seguridad, como el empleo estable, un entorno sin violencia o la protección social. Superados estos niveles, emergen las necesidades sociales o de afiliación, que incluyen el sentido de pertenencia, las amistades y los vínculos afectivos. Más arriba están las necesidades de estima, que abarcan el respeto, la autoestima, el logro y el reconocimiento. Finalmente, en la cúspide está la autorrealización, entendida como el deseo de desarrollar el máximo potencial, encontrar sentido y propósito en la vida.

Esta teoría no solo ha influido en la psicología, sino también en la educación, el marketing y los estudios sociales, porque ofrece una forma de comprender qué mueve a las personas en distintas etapas de su vida. Aplicada al campo educativo, permite analizar si alguien estudia para cubrir necesidades urgentes —como conseguir un empleo— o si lo hace como parte de un proceso de crecimiento personal más profundo.

Análisis de los resultados.

El dato más contundente de la encuesta es que el 57% de los encuestados estudia para aumentar sus posibilidades de conseguir trabajo. Este resultado deja claro que, en la mayoría de los casos, la decisión de estudiar responde a necesidades de orden básico y de seguridad (los dos primeros escalones de la jerarquía de Maslow). A esto se suman quienes mencionan como motivación tener más estabilidad laboral (9,6%) y mejorar el sueldo (3,7%). En conjunto, estas respuestas evidencian una fuerte búsqueda de protección económica ante un panorama laboral inestable.

Más allá de lo material, un 24,8% de los encuestados desea aumentar sus competencias y habilidades, y un 4,9% busca ampliar su red de contactos. Estas razones reflejan una motivación más asociada al crecimiento profesional, al reconocimiento social y al sentido de pertenencia. En términos de Maslow, estamos frente a motivaciones propias de los niveles de estima y afiliación, donde las personas ya no solo quieren sobrevivir, sino progresar y destacar.

Curiosamente, ninguna de las respuestas estuvo vinculada a la autorrealización, la cúspide de la pirámide: no se mencionaron razones como el deseo de aprender por pasión, desarrollar un proyecto personal o alcanzar una meta vocacional profunda. Esto puede interpretarse como una señal de alarma: en un país donde las urgencias dominan, los sueños postergan su lugar.

Una pirámide invertida

Si Maslow propuso una escalera ascendente hacia la plenitud, los resultados de esta encuesta sugieren lo contrario: una pirámide invertida en la que la educación está principalmente al servicio de resolver necesidades urgentes.

El conocimiento, lejos de ser un fin en sí mismo, se transforma en herramienta para sobrevivir o ascender socialmente.

Esta radiografía de motivos invita a repensar el sistema educativo. ¿Qué tipo de educación ofrecemos? ¿Qué condiciones sociales y emocionales estamos garantizando para que estudiar sea también una experiencia transformadora? Para muchos, aún queda lejos la posibilidad de elegir una carrera por pasión. Pero quizás, si garantizamos los primeros escalones, más personas puedan empezar a mirar hacia la cima.

Vocación vs. necesidad: el dilema silencioso detrás de la elección de una carrera

Una lectura más profunda de los resultados también permite abrir un debate que trasciende las estadísticas: ¿estudiamos para convertirnos en profesionales o para realizarnos como personas? ¿Son ambas cosas compatibles? La teoría de Maslow sugiere que la autorrealización es la meta última del ser humano, pero también reconoce que no se puede aspirar a ella sin antes tener cubiertas las necesidades básicas. En la práctica, esto significa que muchos estudian no lo que les apasiona, sino lo que les da de comer.

Esta tensión entre vocación y rentabilidad es más común de lo que parece. Es lógico que alguien elija una carrera pensando en sostener a su familia, garantizar estabilidad o salir de una situación vulnerable. Pero cuando esa elección va completamente en contra de sus intereses personales o talentos naturales, aparecen grietas: frustración, bajo rendimiento, abandono académico o, incluso, crisis existenciales. No es casual que a muchos jóvenes les cueste definir un propósito o proyecto de vida: lo que les apasiona no siempre está bien remunerado, y lo que genera ingresos no siempre los motiva.

Este dilema también puede ser uno de los factores silenciosos detrás del bajo compromiso estudiantil en algunas carreras o del fenómeno de la “deserción silenciosa”, en la que los alumnos continúan inscriptos pero emocionalmente desconectados del aprendizaje.

El sistema educativo —y la sociedad en general— deben hacerse cargo de esta brecha, no solo ofreciendo orientación vocacional más temprana y profunda, sino también generando condiciones para que el talento y la pasión puedan convertirse en oportunidades reales, sostenibles y dignas.

Redacción EL FARO NEWS